Ob im Darm, im See, im Wald oder auf der Wiese: Überall in der Natur bilden verschiedenste Lebewesen Ökosysteme. Wie sich diese entwickeln, ist eine Frage, die sowohl in der Medizin als auch im Umweltschutz äußerst relevant ist. Einem internationalen Team von Forschenden, unter ihnen Daniel Rodriguez Amor von der Universität Graz, ist es gelungen, im Labor eine Antwort auf diese Frage zu finden: „Nur zwei Faktoren – die Anzahl der Arten und die durchschnittliche Intensität der Interaktion zwischen ihnen – bestimmen, ob ein Ökosystem stabil bleibt oder nicht“, fasst Rodriguez Amor das Ergebnis der Studie zusammen, die im renommierten Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurde.

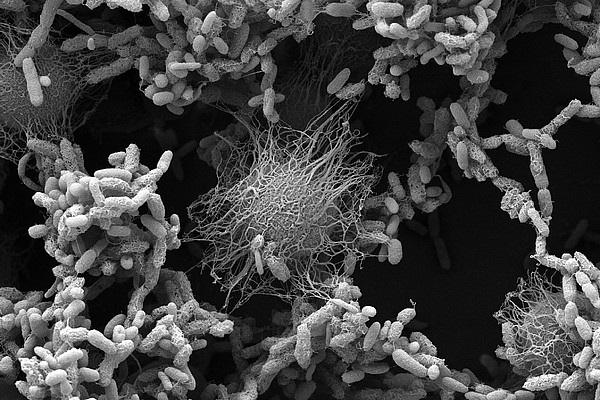

Die Dynamik von Ökosystemen zu erforschen ist schwierig, da sich in der Natur kaum kontrollierte Experimente durchführen lassen. Gezielte Eingriffe könnten unabsehbare Folgen haben. Daher untersuchen Wissenschafter:innen unter der Leitung des Physikers Jeff Gore am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA die Interaktionen zwischen Arten anhand von Bakterien im Labor. „Wir haben unterschiedlich zusammengesetzte Gemeinschaften von zwei bis 48 Mikrobenarten gebildet und beobachtet, wie sie sich unter verschiedenen Bedingungen entwickeln“, berichtet der Biophysiker Daniel Rodriguez Amor, der an der Uni Graz im Exzellenzfeld „COLIBRI – Complexity of Life in Basic Research and Innovation“ forscht. Als Postdoc war er am MIT und hat an der Studie mitgearbeitet.

Vielfalt und Interaktion

In der ersten Phase war die Population jeder Spezies stabil. Dann erhöhten die Forscher:innen nach und nach die Komplexität der Gemeinschaften, indem sie mehr Arten hinzufügten und/oder die Stärke der Wechselwirkungen zwischen den Spezies durch eine höhere Nährstoffkonzentration in der Umgebung intensivierten. „Überschreiten die Anzahl der Arten und/oder deren Wechselwirkungen einen bestimmten Schwellenwert, tritt das System abrupt in eine neue Phase ein, in der einige Spezies auszusterben beginnen, die Populationen der verbleibenden aber stabil sind“, erklärt Rodriguez Amor. Kommen noch mehr Arten hinzu und/oder steigt die Intensität ihrer Interaktionen weiter, erfolgt der Übergang in Phase drei: „Die Populationen der einzelnen Spezies beginnen wild zu schwanken. Ein Hinweis darauf, dass das Ökosystem an Stabilität verloren hat“, sagt der Biophysiker. Mit ihren Experimenten, unterstützt von einem mathematischen Modell, konnten die Forschenden zeigen, dass sich die Phasenübergänge allein durch die Artenvielfalt in der Gemeinschaft und die Stärke der Wechselwirkungen zwischen den Spezies vorhersagen lassen.

Vom Labor in die Natur

Inwieweit diese Ergebnisse auch in freier Natur gültig sind, muss nun weiter erforscht werden. Hinweise darauf gibt es: „In Seen beispielsweise kann der Anstieg der Nährstoffkonzentration durch Düngemittel aus der Landwirtschaft zu einer Blüte von Cyanobakterien führen. Diese verbrauchen Sauerstoff, was zum Aussterben vieler Arten führen kann. Nach unserem Modell müssten wir möglicherweise die Nährstoffeinträge begrenzen, damit die Intensität der Wechselwirkungen gering und eine stabile Koexistenz der Spezies möglich bleibt“, meint Rodriguez Amor.

Publikation:

Emergent phases of ecological diversity and dynamics mapped in microcosms

Jiliang Hu, Daniel R. Amor, Matthieu Barbier, Guy Bunin, Jeff Gore

Science, 6 Oct 2022, Vol 378, Issue 6615, pp. 85-89

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7841